Inklusive Erörterung der Glaubensfrage: Nass oder trocken?

Von unserem Stilexperten Lord Harald Nicolas Stazol

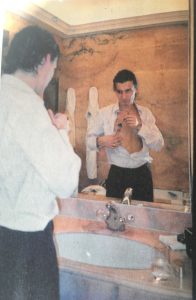

Zunächst die schlechte Nachricht: Bei einer Rasur muss man in den Spiegel gucken. Der kritische Blick eines Mannes in eine spiegelnde Oberfläche, während er sich mit einem scharfen Gegenstand den Bartwuchs entfernt – wie ich anderenorts hoffnungsfroh anregte -, dürfte sich seit der Zeit der Legionäre, nach den Griechen vier Jahrhunderte zuvor, über die glatte Rasur der Medici, den Barbier von Sevilla, bis zum Mann der Gegenwart nicht verändert haben. Auch nicht die Vorsicht, mit der man(n) zu walten hat, das Glattziehen der Gesichtshaut, die Waschung nach Vollendung des Aktes und die Erhöhung des Status ob der offen zur Schau getragenen Gepflegtheit. Nicht die Dankbarkeit des schönen Geschlechtes, das sich den Teint so nicht durch feine Kratzer ruinieren lassen muss – je nach Bartwuchs. Einem mir bekannter Tontechniker des NDR sprießen die Gesichtshaare in solchem Übermaß, dass er die perfekte Rasur nur bei dem türkischen Herrenfriseur seines Vertrauens, Orkan, findet und sich wöchentlich zwei- bis dreimal gönnt, während er sich den neusten Tratsch aus dem Schanzenviertel anhört. Auch das hat sich seit Jahrhunderten nicht geändert, wenn etwa der Figaro des Morgens in Paris vom Comte zu Excellencen, zu den Messieurs eilte, und dabei von den letzten Skandalen der guten Gesellschaft zu berichten wusste: „Haben Sie von dem korrupten General Didier gehört? Von der Affaire der Kurtisane La Chuette? Oder wie dieser unsägliche Deutsche, Richard Wagner, gerade an der Opéra durchfiel?“

Im Chicago der Zwanziger erfuhr man bald von Al Capone und wünschte sich das Ende der Prohibition herbei, fragte sich, wo das beste Poker gespielt wird, und wunderte sich, wie lange der Boom an der Börse wohl noch anhalten sollte … In einer der Schlüsselszenen in Viscontis „Tod in Venedig“ beeinflusst der Barbier den Protagonisten Gustav von Aschenbach derart, dass jener sich vermittels verschiedenster Mittelchen und Tinktürchen verjüngen lässt, „eine Nachlässigkeit, Signore, die sich beheben lässt“, ja, sogar Aschenbachs Schnurrbart wird gefärbt, und wohin das führt, ist Teil der Weltliteratur.

Man kann, während man von kundiger Hand eingeseift wird, von noch kundigerer Hand erschossen werden, wie in Scorseses „Paten“ II, während der gealterte Al Pacino im dritten Teil seinem designierten jungen Nachfolger vertrauensvoll das Rasiermesser überlässt, fast die höchste Form der innigen Zuneigung und Hingabe zwischen zwei Männern, aber vielleicht gehen wir zu weit.

Da der moderne Mann sich in den meisten Fällen allerdings selbst zur Hand zu gehen hat, bleibt natürlich, die Nachrichten auf dem Badezimmerradio zu hören, um auf dem letzten Stand der Weltläufte zu sein, wenn er nicht – wie ein befreundeter Börsenmakler – schon vermittels eines Bluetooth Headsets die ersten wichtigen Telefonate führt, was natürlich nur geht, weil er sich nass rasiert, und seine Puts und Calls nicht das Brummen eines elektrischen Rasieres übertönt.

Womit wir zu einer Glaubensfrage kommen: Nass? Oder trocken?

Eine unfassbare Mondänität ging für einen noch bartlosen Jüngling von jenem Werbespot der späten Achtziger aus, in dem sich ein Flugzeugpassagier der First Class im Jumbojet mit „dem kleinsten Rasierapparat der Welt“ über den Wolken zurechtstutzt – während die eben so angepriesenen Dinger mit drei rotierenden Messerblättern eher Erschrecken und Sorge ausstrahlten; die ersten Versuche Jahre später führten denn auch zum Desaster. Praktisch mögen jene Apparaturen wohl sein – aber unendlich eleganter, kontemplativer geradezu und auch zärtlicher ist da die nasse Rasur!

Und damit kommen wir zu ihr, den zur elektrischen Lösung ist bereits alles gesagt. Da ist dieser Rasierpinsel aus Dachshaar „Mason Pearson, since 1885, by appointment of Kings, Dukes and the Fashion Elite“ – ich erstand ihn 1998 in London, als ich im Old Bailey die Verhandlung Dianas diebischen Butlers verfolgte: ein Superbadger, unvergleichlich in Weichheit, unverwüstlich, wenn man ihn hegt und pflegt, er liegt bei 100 Euro. Dort kaufte ich auch den spitzmetallenen stiletthaften Rasierhalter, den ich seltsamerweise in den Gerichtssaal mitnehmen durfte – ein gefährlicher Gegenstand; Handys waren im ganzen Gebäude streng verboten: Ein kleines Straßencafé machte ein Geschäft damit, jene entgegenzunehmen und zu verwahren, geben eine Lagergebühr von 5 Pfund Sterling.

Das klassische Rasiermesser, mit dem der Pate barbiert wird, ist in seiner Eleganz unübertroffen, allein, es erfordert schon hohe Kunst – ich allerdings möchte so einen Gegenstand nicht im Haus haben.

Die Industrie steigert jedes Jahr die Anzahl der Scherblätter an den mal vibrierenden, mal pflegenden, mal knallrot, mal raumschiffsilberne Nassrasierern – ich glaube, es macht einfach Spaß, verschiedenste Modelle, je nach Angebot zu sammeln.

Ob im richtigen Leben oder bei der Rasur: Der Profi prüft und wechselt und erprobt.

Bis zur Umsetzung unseres Journalismusfinanzierungsdekrets kann unsere Arbeit mittels eines einfachen Klicks auf den „Spenden“-Knopf gleich oben rechts unterstützt werden. Oder mit einem Einkauf in unserem Shop.